2020/12/15

昨日、四国入り。いよいよ今日から八十八箇寺を巡る。と言ってもその間まるまる家を空けるわけにはいかない。仕事を引退した身であっても月に数日はどうしても外せない用がある。今回は今日から4日間で19番立江寺までまわる予定だ。と言うのも、立江寺の近くにはJR四国牟岐線の立江駅がある。今日スタートする霊山寺の駐車場に車を駐めて自転車遍路に出るわけだが、霊山寺近くにも同じく高徳線の板東駅がある。そうすると19番参拝を終えたあと、立江駅から板東駅まで線路を輪行で戻っても良し、そのまま自転車で戻っても良いことになる。また、次に遍路を再開するときは19番立江寺の駐車場に車を駐めて何日か寺を巡ってどこか駅に近い寺で区切れば、また輪行で戻ってくることが可能になる。まことに都合が良いのだ。

腹が減っては遍路は出来ぬ。まずは朝メシ。炊きたてご飯に焼きたての玉子焼き、カマスの干物が滅法うまい。さらにアサリとワカメの味噌汁もアツアツで、これらの滋味たるや、まさに五臓六腑にしみわたる。

さて、今日の遍路であるが、8時頃に大鳥居苑を発ち、すぐ目と鼻の先にある霊山寺に参拝から開始した。当初の計画では7番札所十楽寺まで参拝し、その宿坊である光明会館に宿泊する予定であった。距離は短くともそれぞれの寺で般若心経を上げ、納経所で御朱印をいただかねばならない。納経所が団体さんで混雑していることもしばしばだと聞く。この時季、日暮れも早い。初めての遍路、余裕を見たのだ。しかし、7番札所十楽寺の参拝を終えたのは13時30分過ぎ、時間に充分余裕がある。明日は「遍路ころがし」ともいわれる激坂がある12番札所焼山寺を参拝する予定だ。今日中に行けるところまで行っておくに如くはない。そうした次第で10番札所まで今日のうちにまわってしまったうえで、光明会館に戻って宿泊した。本日の走行距離43.28km、かかった時間は8:23。実際の移動に要した時間は3:52、他はお参りと食事、休憩に要した時間である。高低差も170m程度と比較的平坦でさほど疲れることなく廻れた。四国遍路の滑り出しは極めて順調。

【1番札所 霊山寺】8:03

遍路を始める人でごった返しているかと思ったが、数人を見かけたのみ。やはり年も押し詰まったこんな寒い時季に遍路を始める物好きはそんなにいないのだろう。今年は逆打ちをしている人も多いと聞くが、その方がたは午後に到着するのだろう。

境内には三鈷松があり、松葉を拾ってみると本当に針葉が3本であった。

【2番札所 極楽寺】9:13

1番から2番までは県道12号を走れば道なりで一本道なのだが、自動車が鬱陶しいので歩き遍路道を行こうとした。途中、道を間違えそうになったが、地元の方が声をかけてくださり元に戻った。ありがたいことです。後の日記にも書くが、この後もたくさんの人に道を教えていただいたり、励ましをいただくなど、人の親切に触れた。遍路旅をしていると、自然と頭が下がるようになる。それこそが遍路の良いところなのかもしれない。

手洗場横に弘法大師お手植えの長命杉がある。紅白の綱に触れて願うと長命が叶うといいます。

【3番札所 金泉寺】9:49

写真に収めていないが金の泉が出たと伝わる井戸、弁慶が持ち上げたという巨石があった。

【4番札所 大日寺】10:42

【5番札所 地蔵寺】11:05

本堂にお参りする前に、北にある奥の院羅漢堂を見学。木造の等身大の五百羅漢像が収められている。

境内にある大銀杏は未だ葉をつけていた。樹齢800年の巨木は荘厳のひと言。また水琴窟が心地よい音色を奏でていた。

【寿食堂(昼食)】12:05

昼食は上板町の「寿食堂」で食べた。名物だという「たらいうどん」(400円)に玉子焼と味噌田楽を追加。「たらいうどん」は釜揚げうどんをつけ汁で食べる。このうどんはうまかった。もちろん玉子焼も田楽も。

【6番札所 安楽寺】12:57

【7番札所 十楽寺】13:36

予想より早く着いた。寺の中に宿泊予約している「光明会館」があるがチェックインせず8番に進むことにした。

【8番札所 熊谷寺】13:59

参道の仁王門がなかなかの迫力で迎えてくれる。駐車場付近に美しいブルーの花が咲いていた。初めて見る花であったが、後で調べておそらくシコンノボタン(紫紺野牡丹)であろうと同定した。中南米原産の植物だが耐寒性があるようだ。それにしても雪がちらつくほどのこの時季に可憐な花を残していることに感激した。

【9番札所 法輪寺】14:15

写真を撮っていない。山中の寺が多い中で、こちらはのどかな田園の中にあった。ご本尊は弘法大師が刻んだといわれる涅槃像らしいのだが、秘仏とされ拝むことはできなかった。

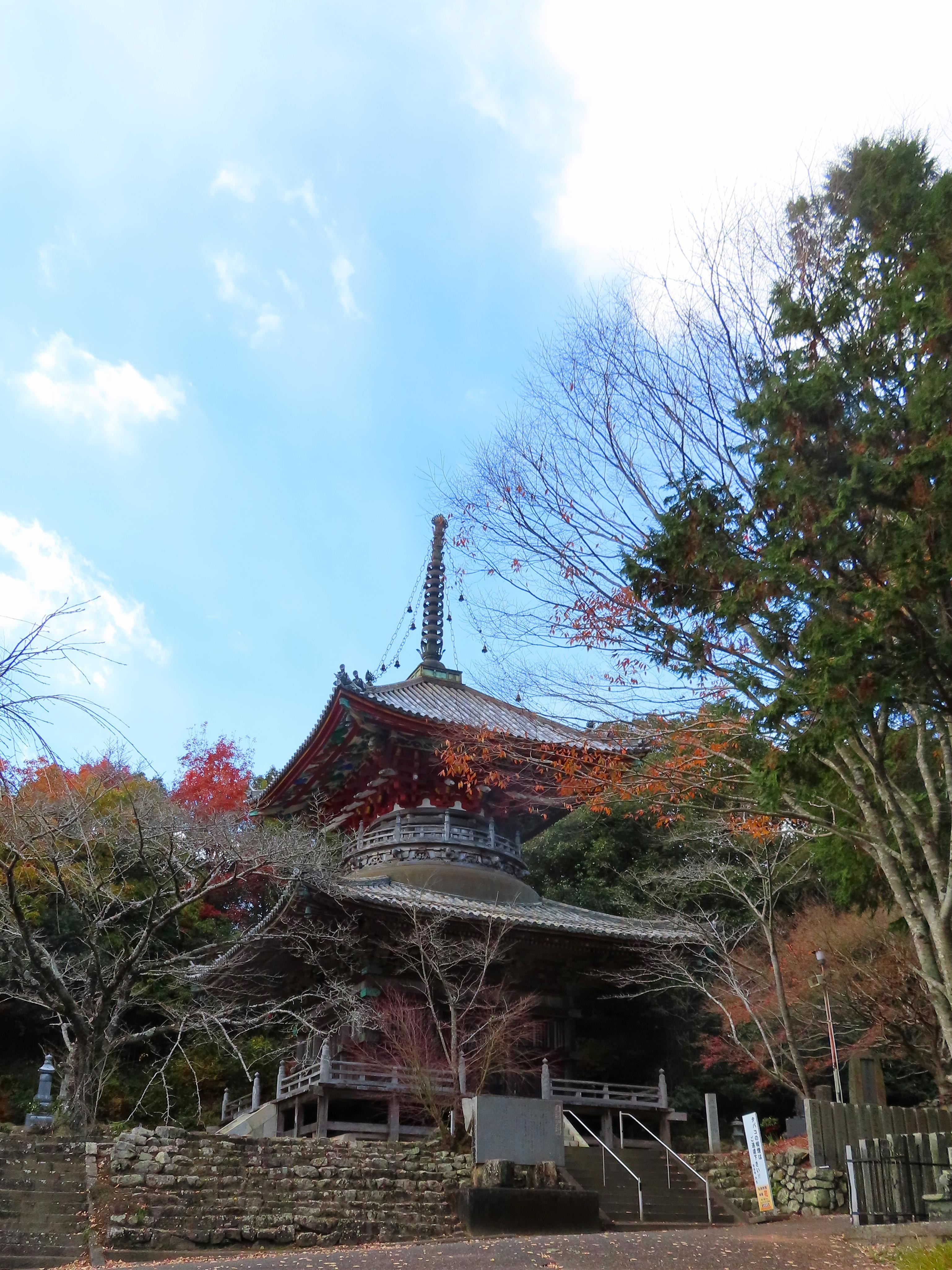

【10番札所 切幡寺】15:11

切幡山の中腹にあり山門から境内まで坂道と333段の階段を登る。寺の開創は弘仁6年(816)だという。弘法大師が旅の途中、衣が傷んでしまったので民家に繕いの布を求めると、機を織っていた娘が、織りかけの布を惜しげもなく断ち切って差し出してくれたというのが切幡の由来。この娘が即身成仏となった千手観音が秘仏として安置されているとか。

以上で今日の区切りとし、7番札所十楽寺の宿坊「光明会館」に戻った。このころには雪がちらほら舞い降りており、剣山があると思われる西南方面は白く煙っていた。明日の焼山寺へは「遍路ころがし」と称されるほどの激坂。まさか積雪や凍結はなかろうと思いながらも一抹の不安を覚えた。

16:30ごろには十楽寺の宿坊に入ることができた。寺の宿坊なので、御酒は500mlの缶ビール一本のみとして早々に部屋へ引き上げた。部屋は洋式ベッドで、バストイレがあるホテル形式で快適であった。